Le jeu de rôle est un loisir de niche. En conséquence, son histoire est une discipline peu étudiée. Plus que l’équitation précolombienne ou la plongée sous-marine népalaise, mais de peu. Néanmoins, comme c’est fréquent dans les activités pratiquées par des passionnés, il possède ses légendes et ses grands hommes. La différence entre un grand homme et une légende, en général, c’est que celui-là jouit du privilège d’être en vie, ce qui lui accorde le temps à travailler à s’assurer qu’il deviendra celle-ci. Quitte à tricher un peu.

Le film World of Darkness est un objet surprenant, au sens où il a surpris l’audience à laquelle il était destiné. À moins que ne fût surprise l’audience à laquelle il semblait destiné.

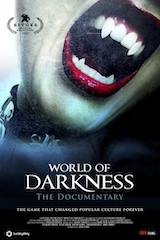

Trêve d’introduction, de quoi s’agit-il ? World of Darkness: The Documentary est un documentaire (c’est même précisé après les deux-points, c’est important) sorti en 2017, produit par deux modestes maisons de production anglo-suédoises, dont le scénariste n’a d’autres créations en la matière, et mis en scène par Giles Alderson, réalisateur dont la carrière… Réalisateur connu pour… Voilà : réalisateur qui a fait des films. Pas beaucoup. Courts pour la plupart. Et qui ne semblent pas avoir convaincu grand monde.

Il s’agit, on l’aura compris, de narrer la naissance et l’ascension du Monde des ténèbres, licence bien connue de l’univers du jeu de rôle dit « traditionnel » ou « sur table », devenue au fil des années une rentable franchise transmédias, et spécifiquement de Vampire : la Mascarade et ses déclinaisons, de loin le plus célèbre titre des publications de White Wolf Publishing. Ça, c’est un résumé rapide par mes soins, mais pour les besoins promotionnels, il s’agit de « An in-depth look into how […] Vampire : The Masquerade created a phenomenon, […] a zeitgeist that helped shape film, literature, fashion, club culture, and ultimately fans, whose lives it forever altered ». Ouaip, rien que ça. Et une telle présentation ne peut être que factuelle, venue d’un modeste documentaire indépendant.

À ce stade, et à mon corps défendant, il me faut ajouter quelques lignes explicatives pour ceux qui n’auraient pas la moindre idée de ce dont il est question depuis le dernier paragraphe (la chose est peu probable, considérant le lectorat auquel cet article semble destiné…). Le Monde des ténèbres est un méta-univers ludique [ref]J’appelle ça « métulu », mais c’est difficile à placer dans une conversation mondaine.[/ref] créé au début des années 1990 par Mark Rein-Hagen, auteur prolifique, talentueux et moustachu. Il est composé schématiquement de cinq jeux dans lesquels les joueurs incarnent plusieurs figures iconiques du folklore fantastique dans un environnement réaliste, sombre et violent qualifié de « gothique-punk ». (Ne riez pas, les années 1990 n’étaient pas tendres.) Il s’agit de Vampire : La Mascarade (décliné plus tard dans un contexte sombre et violent, mais médiéval), Loup-Garou : L’Apocalypse (sombre, violent, mais écologiste), Mage : L’Ascension (sombre et intello. Et violent), Wraith : Le Néant (sombre tout court) et Changelin : Le Songe (rigolo. Mais sombre). Remarquez les importants deux-points systématiques, l’usage des majuscules capable de fissurer les fondations de l’Imprimerie nationale, et la peur panique de l’éditeur français à l’idée de traduire le mot Wraith par « spectre ». À cet éventail, s’ajoutent progressivement d’autres acteurs de cet univers, plus ou moins jouables et plus ou moins intéressants : démons, chasseurs de vampires, momies, vampires asiatiques et francs-comtois, opossums-garous, j’en passe (et peut-être en ajoute).

Vampire (1991) rencontra un rapide succès auprès des joueurs dès sa première édition. Et il fut vite oublié que l’année précédente, un jeu français bien plus fauché, Prédateurs, utilisait le même concept (à l’heure actuelle, on peut se le procurer pour une somme indéniablement moindre que l’argent amassé en Suisse par la mafia). Ce serait franchement mesquin de relever un détail de ce genre[ref]Et, en mettant de côté toute mauvaise foi, la coïncidence est fortuite, Mark Rein-Hagen n’ayant jamais entendu parler de Prédateurs quand il inventa son univers.[/ref]. Pour l’occasion, Mark Rein-Hagen s’associa avec les frères Steve et Stewart Wieck pour créer la maison d’édition White Wolf Publishing, et c’est le début d’une success-story, comme plus aucun journaliste n’oserait le dire, puisque l’univers complexe du Monde des ténèbres se décline en une pléthore de suppléments pour chaque jeu, jeux de cartes, jeux vidéo, romans, une série télévisée tragiquement interrompue (sans nul sarcasme), 17 procès pour violation de copyright contre un long-métrage à succès, et une communauté extrêmement investie, notamment dans la version grandeur nature du jeu de rôle (ou LARP, pour les adeptes du culte, pour Live Action RolePlaying Game).

Cette belle opération, somme toute, n’est pas imméritée : sa substantifique moelle, le jeu de rôle, a en effet apporté d’importants éléments sur la scène ludique, ou, plus précisément, a su pousser jusqu’au bout des éléments qui se développaient alors ; plus de narration, moins de simulation ; plus de blabla, moins de jets de dés. Le jeu est pensé comme un conte interactif où chaque joueur incarne un personnage complet (quant à ses motivations, son vécu, sa personnalité) qui a vocation à suivre sa logique interne plus qu’un rigide scénario qui lui serait imposé. C’est, quinze ans après les premiers pas de Gary Gygax et Donjons & Dragons, la maturité du loisir que le Monde des ténèbres représente… ou participe à représenter.

Digression mise à part, j’avais commencé à parler d’un documentaire. Il est temps de recadrer le débat sur l’objet du délit.

Contrairement à ce que semble indiquer son titre, Word of Darkness : The Documentary n’est pas un documentaire sur le Monde des ténèbres. Il s’agit d’un documentaire traitant de la naissance, l’ascension, la gloire et, marginalement, le déclin de l’entreprise White Wolf, au travers du prisme exclusif de la gamme Vampire. L’univers à multiples facettes de la franchise n’est donc concrètement pas abordé. Dans sa forme, le film est assez simple, voire simpliste, mais la vocation d’un documentaire peut justifier une certaine recherche d’efficacité au détriment d’une quelconque inventivité de mise en scène. Se succèdent ainsi trois types de séquences : les interviews des divers protagonistes ayant participé à la genèse de Vampire (parmi d’autres, Mark Rein-Hagen, de facto créateur du jeu ; les frères Stewart et Steve Wieck, dirigeants de l’entreprise, Martin Ericsson, lead storyteller particulièrement influent dans le développement de l’univers de jeu, ou encore Tim Bradstreet, brillant illustrateur à qui l’on doit pour beaucoup l’identité graphique des publications White Wolf) d’une part ; les interviews, sortes de mini-reportages, de joueurs de la version grandeur nature du jeu de rôle (LARPeurs, donc), mi-face caméra, mi-in situ (respectivement joueurs des clans Nosferatu, Gangrel, Lasombra, Toréador et Ravnos) d’autre part ; le tout entrecoupé de courtes séquences de fiction d’ambiance (les seules qui aient requis la présence d’acteurs, donc, gardons-le en tête), probablement destinées à rythmer et fluidifier l’ensemble, et qui, à mon sens, sont parfaitement superflues et franchement dignes d’une série Z. Le résultat est somme toute un peu maladroit dans le montage sans être infamant pour autant.

S’il y a donc peu à dire sur l’aspect formel de Word of Darkness, et si, pourtant, l’objet mérite une chronique, c’est bien plus sur le discours qui y est véhiculé.

Word of Darkness pose en effet des problèmes par le traitement de trois éléments pourtant centraux de son propos :

- Ce qu’il dit sur White Wolf Publishing, le Monde des ténèbres et Vampire ;

- Ce qu’il dit sur l’environnement, les pratiques et les théories du reste du monde (principalement) du jeu de rôle ;

- Ce qu’il ne dit pas.

Ce que le documentaire dit sur son sujet premier ne me semble pas, pour ce que je suis en mesure de juger, comporter d’éléments faux à proprement parler, mais, comme je l’ai précédemment cité, il est question de décrire « un phénomène, […] une zeitgeist qui a participé à modeler le cinéma, la littérature, la mode, la culture de club et, en fin de compte, les fans, dont les vies ont été transformées à jamais ». Bien entendu, une phrase descriptive accrocheuse destinée au marketing d’une œuvre n’a que peu de chance de refléter la réalité de l’intention de ses créateurs ; mais, en toute objectivité, une telle profession de foi permet-elle d’envisager une quelconque factualité ? La neutralité d’un documentaire est un vœu pieux, mais il y a un fossé entre celle-ci et un récit orienté, partial, privé de tout discours contre-factuel ou d’opposition critique, mis en forme telle le serait une opération de relation publique. Or World of Darkness sonne bel et bien comme une apologie bien ficelée, bien calibrée, bien filtrée et finalement, bien artificielle. Avec un enthousiasme quelque peu excessif, les interrogés et, plus encore, le montage et, partant, le réalisateur semblent franchement convaincus que Vampire a en tous points été une révolution globale de la réalité : les frères Wieck et Mark Rein-Hagen auraient ainsi inventé la notion de narration, premiers êtres vivants à comprendre qu’il était possible de communiquer par la parole plutôt qu’en se lançant des dés au visage ; à eux seuls, ils auraient réinventé (par pur amour de la bringue, certainement pas pour de vulgaires nécessités promotionnelles) le clubbing aux États-Unis, créé la scène gothique et compris dans le même temps la force des images pour évoquer une fiction dans l’esprit à présent illuminé de leur public.

J’en ajoute quelques palanquées, certes, mais l’excès est bien là, à peine tapi dans le sous-texte. Loin de moi l’idée de minimiser par principe et à outrance l’impact des créations de White Wolf — celui-ci est en effet bien réel et a effectivement été perçu par les rôlistes à l’époque, j’en témoigne. Mais ce serait oublier, ce que le document fait, que, d’une part, Vampire et ses suites sont une conséquence de l’air du temps, et non une cause (la scène gothique et électro-goth battait son plein sans leur intervention, et la recherche d’univers contemporains sombres était une réalité bien ancrée dans la fiction) ; ce serait également oublier que, bien que succès planétaires, Vampire et consorts n’ont touché que le monde du jeu. Ils ont très largement contribué à attirer un nouveau public, indéniablement, mais fermer les yeux sur le caractère confidentiel de ce public tient du déni. Somme toute, la seule influence que le documentaire et les interrogés semblent accepter est l’œuvre d’Anne Rice (quoique indirectement selon Mark Rein-Hagen), qu’il serait difficile de revendiquer comme sienne, ne serait-ce que pour de simples raisons chronologiques (et qui nous vaut une interview d’une universitaire montrant de façon époustouflante comment une orientation idéologique a priori peut faire passer complètement à côté du sens d’une œuvre, et donc de la plaque).

Cette inflexion un brin mégalomane et soucieuse de renvoyer l’image d’une bande de visionnaires découvrant de nouvelles contrées idylliques est sans doute encore plus frappante lorsque le film nous parle de jeu de rôle grandeur nature, ce qu’il fait abondamment (c’est plus cinématographique qu’une bande de geeks autour d’une table), au travers des tranches de vie de quelques joueurs sélectionnés. « Sélectionnés » est ici le mot-clef. Pour qui aborderait, ignorant, ce hobby pour la première fois — probablement une partie au moins des spectateurs — le LARP serait une fort belle image de la société humaine : tout le monde y est jeune, beau à outrance, probablement fort riche et oisif, au vu du temps de préparation et de la qualité des costumes, respectueux et sociable. À cette vision un peu fantasmatique d’un univers alternatif sombre et sexy, bien éloignée d’une réalité remplie de comportements, disons, « problématiques », s’ajoute un procédé insidieux et assez peu sain : le jeu de rôle (ici grandeur nature) n’est, voyez-vous, pas un simple hobby ou un vulgaire passe-temps, nous dit-on. Non non, le jeu pour jouer, c’est pour vieux cons. Ici, il s’agit d’un procédé magique qui, systématiquement, est la réponse à un mal-être et permet de le dépasser : être issu du Sud profond rural et fruste, lutter face à la maladie d’un proche, résoudre un malaise antisocial (qui vous aurait certainement poussé au meurtre si vous vous étiez contenté de jouer à Donjons & Dragons et d’en parler à Fox News). Cette glamourisation d’une psychanalyse par les bons soins de White Wolf est omniprésente dans le document. Car, voyez-vous, les frères Wieck sauvent des vies.

À cette façon très contestable de présenter le Monde des ténèbres comme le catalyseur, voire le créateur, d’une contre-culture largement surestimée ou enjolivée s’ajoute également une prétention peu pondérée à avoir eu un impact dans son contexte, autrement dit, l’absence de comparaison avec ce qui se faisait, parfois depuis longtemps, dans le milieu de la subculture ludique. Ou : comment ce documentaire décerne à qui il le souhaite des lauriers déjà portés.

Quelques assertions sans trop de nuances peuvent régulièrement faire grincer des dents si l’on a une image un peu objective des pratiques du jeu de rôle et de leurs évolutions.

Un argument abondamment répété par les divers intervenants est l’idée que Vampire a constitué la transition entre les jeux exclusivement simulationnistes et la pure narrativité ludique. Une épiphanie aurait eu lieu, brutale conversion des « portes-monstres-trésor » où seuls les dés et les règles comptent, à un art d’aèdes narrant avec verve et éloquence les conflits intérieurs de héros romantiques. Ce n’est, certes, pas entièrement faux : la gamme de White Wolf insiste en effet plus qu’aucun jeu avant elle sur l’aspect narratif, la relativité de la règle et l’importance de personnages complets, développés, et acteurs du jeu plus que victimes du scénario. Mais il s’agit de l’étape d’un processus, non d’une rupture. Si, dans le documentaire, seuls Rolemaster et Donjons & Dragons sont nommés, cela n’a rien d’innocent : il s’agit de tirer sur une ambulance. Prendre ainsi deux exemples fondateurs des premières générations de jeux de rôle, qui reposent sur leurs règles plus que d’autres (puisqu’ils sont des systèmes davantage que des univers), c’est faire fi des quinze ans d’évolution qui les séparent de la parution de Vampire. La complexité des univers (Shadowrun, Warhammer), la prééminence de la narration (L’Appel de Cthulhu), l’originalité des concepts (Paranoïa, Rêve de dragon) ou l’importance de la personnalité des avatars au-delà des simples règles (Magna Veritas, Maléfices) étaient au début des années 1990 des acquis déjà bien établis. Présenter le Monde des ténèbres comme une révolution est une simplification qui ne résiste guère à l’analyse. À plus forte raison quand, dans ce documentaire, celle-ci ne se limite pas à la prétention d’une révolution du jeu, mais aussi de réalités sociales : affirmer, comme cela est ici fait, que Vampire a marqué l’apparition des femmes comme pratiquantes du jeu de rôle est, au mieux un acte de naïveté, au pire une information fausse ; point n’est besoin d’aller loin pour avoir des témoignages féminins des années 1980. Certes, les jeux White Wolf ont indéniablement augmenté l’attrait de ce public pour le loisir, mais une fois encore, un peu de nuance serait la bienvenue.

À moins, bien entendu, de ne comptabiliser que les individus suffisamment sexy pour faire partie du casting du documentaire, et donc de donner les statistiques qui nous arrangent le plus. Comment ? Ce serait incroyablement malhonnête et méprisant, me dites-vous ? Et bien justement, je ne peux m’empêcher de secouer de mon esprit le sentiment que, du mépris, il y en a dans ce documentaire : mépris, donc, pour ceux qui ont pavé la voie, les créateurs séminaux du jeu de rôle à partir du milieu des années 1970 (Gary Gygax en premier lieu), comme si tuer le père (ce qui est cohérent avec la mythologie de Vampire, remarquons) était une nécessité pour prouver sa propre valeur, mais aussi pour toute la culture du genre qui ne serait pas celle créée par la firme ; Buffy, True Blood ou Blade, ainsi, sont mentionnés avec une certaine condescendance, puisque visiblement, tuer le père n’est pas suffisant, toute la fratrie doit également y passer. Une attitude, ma foi, surprenante pour ne pas dire regrettable de la part de gens qui se disent passionnés.

Restent les non-dits. Et ces absences — criantes, voire hurlantes pour qui a suivi l’histoire de White Wolf ces trois dernières décennies — sont pour beaucoup dans la conclusion à laquelle j’aboutirai dans le présent article.

Un extrait de World of Darkness résume la fusion des deux entreprises à l’origine de White Wolf Publishing : Lion Rampant et White Wolf Magazine : Mark Rein-Hagen (et sa maison d’édition Lion Rampant, donc) assure l’aspect créatif, et Stewart Wieck, présenté comme « rock-solid business guy », assure la gestion plus pragmatique d’une entreprise qui grandit rapidement. Cette description, présentée comme positive, masque en bonne part la gestion parfois brutale de la firme et l’obsession de contrôle (des propriétés intellectuelles notamment) sous-jacentes. Tout cela n’est pas entièrement passé sous le tapis, bien entendu, cela correspondrait à faire la biographie d’Henri-Désirée Landru en se focalisant sur son talent à préparer les côtelettes de veau, mais une étrange pudeur, voire une bonne dose d’amnésie, se dessine sur ces sujets. Les nombreux et importants conflits internes ne sont que rapidement évoqués (comme la façon dont Mark Rein-Hagen, véritable âme du projet, qu’on devine en avoir beaucoup plus gros sur la patate qu’il ne semble l’admettre, a quitté l’entreprise, ou a été foutu à la porte, selon les témoignages, pour des histoires de gros sous). L’attitude prédatrice ou charognarde de White Wolf à l’encontre de ses propres fans et les procès faits aux joueurs de la version grandeur nature (associations indépendantes, qui ne rapportaient donc rien financièrement, mais utilisaient des expressions sous copyright) ne sont guère qu’évoqués sans détails clairs, alors que cette affaire avait profondément outré l’immense majorité de la communauté des joueurs. De cette même attitude à l’égard des créateurs de la franchise cinématographique Underworld, pas un mot (17 chefs d’inculpation pour violation de copyright, tout de même, on est loin du constat à l’amiable). Quant à l’échec monumental du projet d’un jeu vidéo MMORPG lancé en grande fanfare, il est lui aussi présenté comme une infortunée vicissitude (ce qui est, sans doute, partiellement le cas) plutôt que comme le résultat d’une déplorable gestion plus avide de communiquer que d’effectivement développer un jeu (version semble-t-il assez bien attestée) malgré huit ans de développement.

Bref, il me faut prendre des gants, puisque je n’ai assisté aux événements qu’indirectement, et que de nombreux facteurs ont pu être en jeu (les divers rachats de l’entreprise, par exemple), mais il est difficile de ne pas sentir un parfum de réécriture de l’histoire où quelques embarrassants dossiers auraient été partiellement perdus dans un déménagement…

En règle générale, face à mon incompréhension ou mon désaccord devant une œuvre, la principale question que je me pose, afin de trouver une clef d’interprétation qui m’aurait échappé, est : « À qui s’adresse cette œuvre ? » Je ne suis pas sûr que, dans le cas présent, cette question soit fructueuse autant que la question plus fondamentale : « À quoi est destinée cette œuvre ? »

Les informations véhiculées, il est aisé de le vérifier, sont partielles et partiales, ce qui rend fondamentalement caduque la nature de documentaire affirmée dès le sous-titre de ce film. Comme écrit en ouverture, le jeu de rôle est un loisir de niche : ainsi, une proportion importante des spectateurs, issue de cette communauté (surtout ceux d’une certaine génération), ne seront pas dupes, étant informés, voire ayant vécu les événements. J’en déduis que la cible est ici plus large que les rôlistes, et plus jeune que les vieux briscards. Plus jeune, plus large : c’est bien à un film promotionnel pour enjoindre à s’engager dans l’armée que celui-ci m’évoque. Soyons honnêtes : rien, même après une fouille minutieuse, n’indique la moindre implication de la firme White Wolf dans le tournage de ce film. Pourtant, celui-ci n’aurait pas un autre visage s’il avait intégralement été financé par les premiers intéressés, s’il était un pur outil de relations publiques. J’emprunte une réflexion à une analyste plus sagace que moi : la scène finale du documentaire est un monologue. Face caméra, une actrice annonce combien « nous [vampires] sommes bien peu, mais nous sommes forts. […] Notre espoir est de renaître, de rallumer cette passion qui fut la nôtre, et de nous abreuver d’une nouvelle génération ». Une actrice. Comme peu apparaissent dans ce film, excepté dans quelques scènes de transition, et probablement la seule à avoir, contre rémunération je lui souhaite, des lignes de texte. Il est difficile en conséquence d’imaginer que cette scène n’ait pas une importance particulière pour le réalisateur, ou qu’elle ait été placée là par hasard. Mais au fait, de qui parle-t-elle, au travers de son clan ? Ce « nous » désigne-t-il les joueurs, les passionnés ? Ou les investisseurs impatients de s’abreuver d’une nouvelle génération de… clients ? Ce discours est l’équivalent d’une affiche de recrutement en temps de guerre commerciale : I Want You for W.W. Army. L’appel à un contingent de volontaires. Paradox Interactive, une entreprise solide, venait de racheter la firme en 2015, avec des projets de rentabilité. La cinquième édition du jeu de rôle, après avoir battu de l’aile pendant plus de dix ans, était alors prévue pour l’année suivante. L’ambitieux projet de jeu vidéo Bloodline 2 (ambitieux au point d’avoir quatre ans de retard au moment où j’écris ces lignes) a été annoncé en 2019, possiblement déjà en développement en 2017. Il ne m’est pas possible d’affirmer avec certitude que World of Darkness : The Documentary est un malhonnête et cynique produit marketing. L’enfer est pavé de bonnes intentions et un réalisateur, en toute autonomie, peut avoir voulu présenter les coulisses d’un univers de façon partiale simplement par enthousiasme. Il ne m’est pas possible pour autant de ne pas en avoir un insidieux et persistant soupçon.