En 1968, Philippe Druillet illustre la nouvelle traduction de Dracula par Lucienne Molitor. Ce n’est pour autant pas la première fois que le chemin du dessinateur de Loane Sloane (sa première série, démarrée en 1966) croise celui du comte vampire. Il a en effet été une des chevilles ouvrières du Dracula en ombre chinoise de Jean Boullet, l’un de ses mentors, rencontré en 1962. Et ce n’est pas non plus la dernière fois qu’il s’emparera de Dracula ou de ses avatars. En 1979, après avoir vu le Nosferatu de Werner Herzog, Druillet est tellement excédé qu’il publie une chronique au vitriol dans Metal Hurlant. C’est là l’étincelle qui le mènera à son propre Nosferatu, finalement sorti en 1989 chez Dargaud. Druillet-Vampires est déjà le catalogue de l’exposition mise sur pied par la Galerie Barbier, et consacrée à la matière vampirique de l’œuvre du dessinateur. Mais c’est dans le même temps un ouvrage qui propose d’explorer la fascination plastique et sémantique de l’artiste pour les créatures de la nuit.

J’ai fait l’acquisition de l’édition Opta illustrée par Philippe Druillet il y a de nombreuses années : mon exemplaire avait été déniché par Joseph Altairac, (notamment l » un des co-auteurs de l’imposant Rétrofictions), qui avait flairé l’intérêt que je pouvais avoir pour une telle pièce. En bon bédéphile, je connaissais bien évidemment le nom de Philippe Druillet. Les premiers tomes de Lone Sloane m’avaient fait une forte impression, sans pour autant déclencher une obsession pour sa production. Au fur et à mesure des années que j’ai passé à me focaliser sur les vampires, son nom m’est néanmoins apparu comme omniprésent. Les affiches des premiers Jean Rollin, Dracula, Nosferatu. Puis il y a eu la redécouverte du Dracula en ombre chinoise, fait d’armes de Nicolas Stanzick durant la publication de son intégrale Midi-minuit fantastique.

Ce Druillet-Vampires s’impose comme un très luxueux et copieux ouvrage se proposant de rassembler dans un même livre l’exhaustivité de la production sur le thème du vampire de Druillet. À ce titre, l’ouverture de cette bible se fait sur la parole de Druillet lui-même, qui répond aux questions de Jean-Baptiste Barbier. L’occasion pour l’artiste de revenir aux sources de son intérêt pour la créature, avec le cinéma, et sa fascination pour l’immortalité et les pouvoirs du personnage.

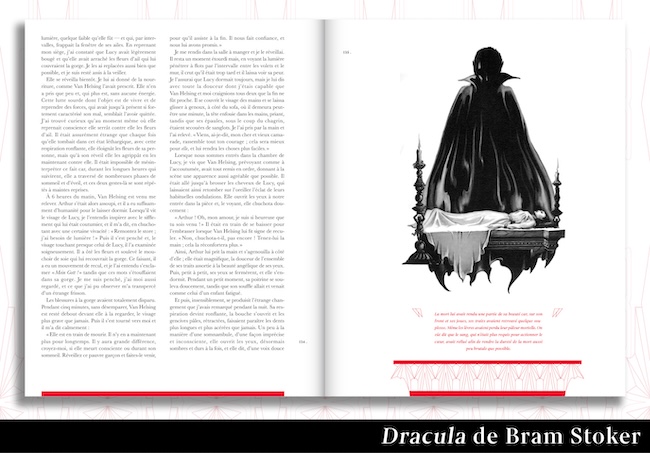

La deuxième partie du livre reprend le texte de Dracula, accompagné des illustrations initialement publiées chez Opta. Plutôt que de conserver la traduction de Lucienne Molitor, dépassée depuis (alors qu’à l’époque, elle supplantait celles qui l’avaient précédé), les éditeurs ont préféré utiliser celle d’Alain Morvan, qui a vu le jour avec le tome de La Pléiade consacrée aux récits vampiriques fondateurs. Reste que ce sont davantage les dessins qui m’intéressent ici, proposés dans un format bien plus grand que celui de la version de 1968. Matière à mieux apprécier les choix graphiques de l’artiste, son sens très gothique de la mise en scène. La filiation entre l’illustration où il imagine la calèche du comte traverser la nuit avec Harker et la calèche qui ouvre le Vampire Hunter D : Bloodlines (2000) de Yoshiaki Kawajiri paraît comme une évidence. Et témoigne sans nul doute de l’influence de son travail sur le sujet.

La partie suivante est consacrée aux itérations de la production de Druillet sur le personnage de Nosferatu. On retrouve ainsi aussi bien des œuvres de commande, des études, le tout en peinture ou en crayonné. L’artiste va même jusqu’à donner vie aux résultats d’une analyse réalisée par Van Helsing sur le sang de Dracula, façon à cristalliser dans l’esprit de Druillet comment se matérialise les sentiments du protagoniste. On sent là pointer la filiation de Druillet pour d’autres dessinateurs majeurs de la BD contemporaine, en premier chef Olivier Ledroit. Différents travaux primitifs de l’auteur sont également passés en revue, dont une partie a été utilisée lors d’une exposition consacrée en 1963 entre les murs de la librairie Mandragore, à Paris. On y décèle encore l’influence du Cauchemar de Dracula (1958) de Terence Fisher.

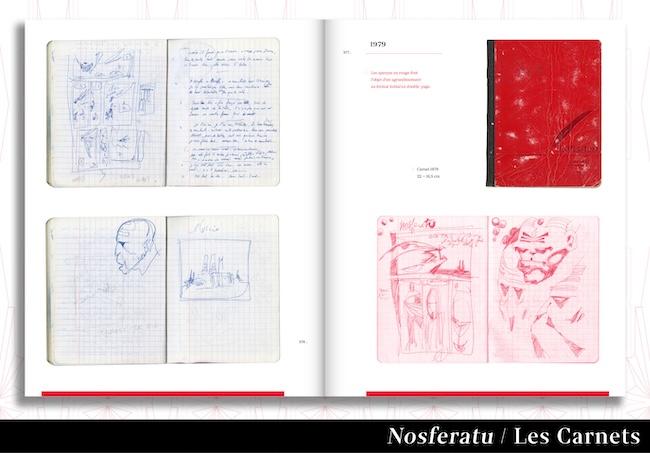

Le quatrième segment est un morceau de bravoure, et un témoignage majeur de l’œuvre de bédéaste de Druillet. On y retrouve la quasi-totalité de son Nosferatu (1989), avec juxtaposition des différentes versions de l’album, depuis les croquis et crayonnés jusqu’à la planche finale. L’ensemble est complété par les travaux préliminaires de l’auteur, issus de ses carnets d’époque, où l’on voit se construire le storyboard, le scénario et les choix graphiques.

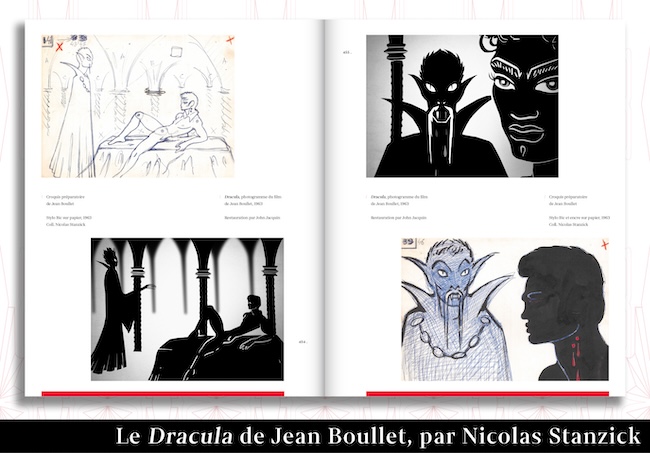

La cinquième partie de Druillet-Vampires (la dernière dédiée directement à la production de Druillet) laisse la parole à Nicolas Stanzick. Est repris ici le long article que le journaliste avait consacré à sa recherche des bandes du Dracula en ombre chinoise de Jean Boullet, projet passionnant dont Druillet avait été un des piliers. Reste que Nicolas a depuis trouvé de nouveaux matériaux autour du film, et dévoile des crayonnés jamais vus jusque-là, de même que des encres de chines qui ont servi durant la composition du métrage. Et on se prend encore à espérer qu’un jour, une version plus complète de ce projet fascinant ne sorte enfin de l’ombre.

Le copieux ouvrage proposé par la galerie Barbier se conclue sur des hommages par des articles amis ou influencés par Druillet. On croise ainsi des productions d’Olivier Ledroit (créateur de requiem : chevalier vampire), Blutch (qui a par le passé illustré une adaptation jeunesse de Dracula), Jean-Michel Nicollet (indissociable des couvertures de la collection Néo), Enki Bilal, Marc Caro…

D’un point de vue mise en page et visuels, Druillet-Vampires mérite totalement son statut de beau livre. L’ouvrage est somptueux et met au mieux en valeur les différentes phases du rapport de l’artiste avec Dracula et ses avatars. En bon amateur de la chose écrite, j’aurai cependant aimé davantage d’entretiens pour chaque étape de sa carrière, et plus d’articles de fond comme celui de Nicolas Stanzick. Mais ne boudons pas notre plaisir : rendre accessibles autant de matériaux devenus pour une bonne part introuvables (voire jamais vus) est déjà en soi une initiative à saluer comme il se doit.