Cela fait plusieurs jours que Richard Fountain, appelé à succéder un jour au Dr. Walter Goodrich – à la tête de l’université de Lancaster – aurait dû revenir de Grèce. Le jeune homme s’est rendu sur place pour mener à bien des recherches autour de certains rites anciens. Sa future fiancée Pénélope Goodrich, son élève Bob Kirby et un des ses anciens camarades, Tony Seymour, se rendent sur place afin de retrouver sa trace. Là, ils apprennent que Richard s’est acoquiné avec le fils d’un ministre et une certaine Chriseis. On suspecte leur petit groupe d’être mêlé à plusieurs crimes sanglants. Fuyant la police qui est à leur trousses, Chriseis et ceux qui l’accompagnent on pris la direction de l’île d’Hydra.

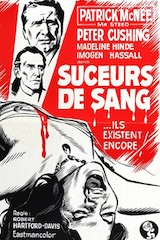

Suceurs de sang (en version originale : Blood Suckers) est un film à la production chaotique, comme le raconte Nicolas Stanzick en bonus du Bluray proposé par ESC. À l’origine le projet est une adaptation du roman Doctors Wear Scarlet (1960) de Simon Raven. Les États-Unis ont depuis plusieurs années ouvert la voie à un cinéma horrifique davantage connecté avec leur époque. Les Oiseaux (1963) de Hitchcock ont montré la direction, et même le film de vampire a suivi avec les deux Count Yorga (1970-1971) de Bob Kelljan, Blacula (1972) de William Crain ou encore Grave of the Vampire (1972, Bébé Vampire en VF) de John Hayes. Dans un premier temps, la Hammer a penché vers une sexualité plus prégnante (avec la trilogie Karnstein), avant de faire basculer elle-même Dracula dans l’ère moderne avec Dracula 73 (Dracula A.D. 1972) d’Alan Gibson. Le récit de Doctors Wear Scarlet a pour lui d’aborder la figure du vampire comme une pathologie sexuelle, une direction qui opportune pour se distancier de l’héritage gothique du mythe.

Reste que la production compliquée du film – le réalisateur doit stopper faute d’argent, le producteur se chargeant sans son accord du montage et de la distribution, après quelques ajouts – aboutit à un long-métrage boiteux. Le projet se noie dans un psychédélisme boursouflé, plombé par des incohérences qui nuisent à l’ambition initiale. Pourquoi clore le film sur une scène de pieu enfoncé en plein cœur quand l’intérêt original du projet réside dans cette distanciation avec les poncifs du genre ? On pourrait aussi voir dans ce film une ambition d’amener la métaphore vampirique sur un autre terrain, celui du pouvoir. Car le vrai vampire de l’histoire, ne serait-ce pas le Dr Walter Goodrich, dont la main de fer pousse Fountain sous d’autres latitudes, pour tomber sous une influence encore plus néfaste ?

Sur une bonne partie de sa trame, le film paraît vouloir se distancier de l’influence du vampire gothique, Dracula en tête. S’il y a morsure et absorption de sang, on ne voit pas de créatures aux canines pointues : le meurtre se fait rituel. Chriseis pourrait laisser croire qu’elle dispose d’un pouvoir de suggestion, mais le psychédélisme ambiant offre une explication bien plus pragmatique : les drogues. Si certains dialogues et scènes oscillent entre psychologie et surnaturel, le final renoue avec les codes du genre. Et annihile toute tentation de faire un pas de côté avec la manière d’aborder le sujet. L’idée de faire de la Grèce le cadre du film – une idée qui vient du livre original – permet dans le même temps de renouer avec les origines du vampire.

Un film intéressant par son ambition, ses décors réels et sa lumière, mais dont la production contrariée gâche le potentiel. A noter dans les bonus de l’édition Blu-ray sortie chez ESC, une présentation du film par Nicolas Stanzick.