1480, en Roumanie. Le prince valaque Vlad II, fils de Dracul, coule des jours heureux avec sa jeune épouse Elisabeta. Mais la menace turque est aux portes du royaume, et l’aristocrate est bientôt contraint de prendre sa place à la tête des troupes. Se considérant comme le bras armé de Dieu, il requiert auprès du cardinal que la vie de sa compagne soit préservée par les instances divines. Si la stratégie de Dracula lui permet de damer le pion aux ottomans, sa femme perd néanmoins la vie dans un guet-apens. De retour dans son fief, la colère de Dracula se tourne vers les religieux, et il exécute froidement le cardinal, l’empalant sur un crucifix. 400 ans plus tard, à Paris, le Dr. Dumont est contraint de faire appel à un prêtre pour comprendre ce qui arrive à une de ses patientes. Celle-ci, Maria, était sur le point d’épouser un membre de la famille royale anglaise quand elle s’est jetée sur le prêtre anglican censé bénir son union. Le prêtre à tôt faire de démontrer que Maria est une vampire. Mais ce qui intéresse avant tout l’ecclésiastique, ce sont l’identité et les raisons du créateur de celle-ci.

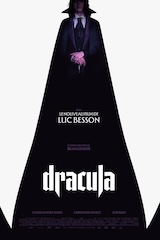

Dracula : À Love Tale (le titre initial du projet de Luc Besson) est annoncé depuis février 2024. Dès les premières communications autour du film, se détache dans les propos du réalisateur une approche orientée sur la dimension romantique du livre, qui d’après lui n’a jamais vraiment été convoquée à l’écran. En interview, Besson avoue néanmoins avoir beaucoup apprécié le long-métrage de Francis Ford Coppola, à sa sortie en 1992. Mais à ses yeux, c’est avant tout l’histoire d’amour ultime qu’il avait envie de montrer. Des assertions qui ne peuvent que faire douter l’amateur acharné du livre : il n’y a pas de dimension romantique entre Mina et Dracula dans le texte de Stoker. Ce qui s’en approche le plus tient à une intervention de Mina, qui tend à donner des raisons aux actions du vampire. Mais on tombe là sur le principe du narrateur non fiable : la jeune femme a déjà été mordue à ce moment-là de l’histoire. La bande-annonce du film, révélée début juin 2025, confirmait ce qu’on pouvait pressentir des propos de Besson : celui-ci paraît bien avoir utilisé le Coppola comme matrice de son propre film. Sachant que la romance qui est un élément important de celui-ci découle de la lecture que le scénariste James V. Hart a fait du roman. Sachant que le thème de la réincarnation prend racine dans le Dracula de Dan Curtis (1974), ce qu’il puisait dans sa propre série Dark Shadows. La bande-annonce du Luc Besson donnait aussi à voir un cadre différent, avec l’idée que la trame se déroule en partie à Paris. Mais qu’en est-il de l’oeuvre dans son ensemble ?

Le visionnage du film n’a fait que valider mes doutes. Il est judicieux de la part du réalisateur d’avoir inscrit « Inspiré du Dracula de Bram Stoker » au générique du film, plutôt que de s’imposer comme une adaptation fidèle. De fait, c’est bien la relation entre Mina et Dracula qui est au cœur du film, et ce sont à ce titre les deux protagonistes les plus travaillés. Dommage pour le reste du casting, nettement sous-développé, à l’exception de Maria, qui incarne la Lucy de Stoker. L’introduction ne cesse de faire des allusions au Coppola, par ses liens avec le personnage historique, par les costumes, par les scènes mêmes (la scène où Dracula renie Dieu en tête). À ce niveau, on ne peut que penser que Besson propose avant tout une réinterprétation du métrage de 1992 plutôt que du roman.

D’autres films et scènes viennent s’additionner à une structure en décalque du Coppola, et l’on devine tour à tour des éléments qui rappellent le Dracula Untold (2014) de Gary Evans, Les Diables (1971) de Ken Russel, le Parfum de Patrick Süskind (1985) et son adaptation par Tom Tykwer, en 2006, etc. On pourrait considérer le projet comme un rejeton du Coppola et du Evans (les scènes de batailles), au vu des choix scénaristique de Besson. Reste que le trop-plein de scènes déjà vues ailleurs contribue à faire surtout à faire de son Dracula un patchwork trop évident. Un patchwork auquel un semblant d’âme fait clairement défaut, et que les acteurs peinent à insuffler. Oui, Caleb Landry Jones incarne efficacement le personnage, mais dans ses costumes, ses intonations de voix et sa démarche, tout paraît renvoyer à Gary Oldman. Jusqu’à la bande-son de Danny Elfman, qui ne manque pas de panache, mais rappelle ponctuellement celle du Dracula de 1992. À mes yeux, aborder le film de Luc Besson sans ces réminiscences est impossible. Et leur omniprésence lempêche de les considérer comme des hommages.

Dernier point à me poser problème, les erreurs et incohérences de l’histoire. Dracula — le Dracula historique — n’est pas Vlad II, mais bien Vlad III. La Roumanie n’est pas frontalière de la France, comme le laisse à penser les panneaux croisés par les personnages dans le segment final du film. Le parfum qui permet à Vlad d’attirer à lui les femmes contrevient à l’idée que seule Mina l’intéresse. Le contrôle du vampire sur les gargouilles est totalement saugrenu. Il y a de quoi ajouter une touche baroque au film, mais quid du passage durant lequel ces créatures se retransforment en de jeunes enfants prépubères ? Dracula aurait développé des penchants pédophiles lors de sa solitude forcée ? Et que dire du château, qui me renvoie davantage aux chutes de Reichenbach vues par Guy Ritchie qu’autre chose (et ce n’est pas une louange).

Je n’ai pas été convaincu par le film de Luc Besson. Je ne nie pas le panache de certaines scènes — comme sa subversion d’un couvent entier — mais les collages et rappels incessants d’autres longs-métrages m’amènent surtout à penser que le réalisateur, à trop jouer avec différents matériaux, en a oublié de conférer une vraie originalité à son projet. Il y a pléthore d’éléments dans le roman qui pourraient servir à une adaptation originale : la lutte entre la foi et la science, l’idée d’une colonisation inversée, la place des femmes dans la société, etc. Besson n’a retenu que la love story, absente du livre. Il y a une certaine ambition d’adaptation, avec une galerie de personnages qui ne se superpose pas au texte original (Van Helsing devient un prêtre, Quincey Morris disparaît…), de même que certaines scènes expurgées (le voyage du Déméter). Mais à aucun moment ces choix n’arrivent réellement à crédibiliser le projet dans son ensemble. En résulte un film regardable, certes, mais qui ne propose strictement rien de nouveau.

Bonjour,

Merci pour votre chronique, Adrien, qui confirme mes appréhensions de voir le film de Besson. On ne pouvait en attendre davantage au regard de la dimension romantique annoncée.

Merci pour cette critique de qualité. J’aime beaucoup le roman et j’avoue que la dimension romantique est toujours ce qui m’intéresse le moins dans les adaptations de Stoker. Je n’attendais pas Luc Besson sur un projet comme celui-là (plutôt un Gans) mais why not ? Je vais attendre la sortie DVD pour me faire ma propre idée mais je n’en attends rien.