Prague, début des années 1980. Le Dr Marek et sa conductrice qui l’accompagne prennent en charge une pilote de course blessée. Luisa, la victime, est annoncée comme décédée, mais son corps est soustrait à la curiosité du duo. Le médecin urgentiste cherche à comprendre ce qui s’est vraiment passé, alors qu’on paraît vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. Mais son binôme, Mima, envisage là l’occasion de retrouver le chemin des circuits. Elle a en effet été embauchée par l’hôpital pour ses compétences au volant, ayant un passif de pilote de course amateur. Marek, qui s’est épris d’elle, ne voit pas d’un bon œil que la jeune femme se rapproche des équipes de Ferat, le constructeur de l’auto au volant duquel est décédé Luisa. Il s’allie bientôt avec le Dr Kaplan, lequel est persuadé que la Ferat prend le sang de son conducteur comme carburant.

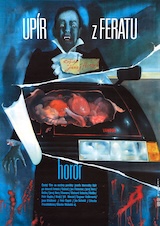

J’ai découvert l’existence du film Le Vampire de Ferat en même temps que la nouvelle « Vampire Ltd » de Josef Nesvadba, dont il est inspiré. Il ne s’agit en effet pas d’une adaptation du texte au sens strict : de l’histoire, Jan Fleischer (le scénariste) et Juraj Herz (le réalisateur, qui co-signe également le scénario) ont surtout gardé le concept d’une voiture utilisant le sang comme combustible. Reste que l’idée de voir dans l’automobile une personnalisation du capitalisme effréné transparaît en fil rouge dans le long-métrage, de même que le côté biomécanique du véhicule. Pour autant, dans le récit de Nesvadba, le protagoniste principal n’a rien d’un médecin : c’est un représentant à qui l’on prête une voiture aux étranges propriétés.

Le Vampire de Ferat joue à la fois sur sa dimension politique et sur la matière gothique dans lequel il puise. Ainsi Marek et Kapla, persuadé que la Ferat est une sorte de vampire, regardent de nombreux films de genre (dont l’un où la créature est incarnée par le réalisateur lui-même) pour comprendre la relation qui unit le monstre et sa victime. Le nom de Ferat est une allusion évidente à Nosferatu, et appuie l’ambiance fantastique du film. Marek se rend au cimetière pour constater par lui-même ce qu’il est advenu du corps de Luisa, Marek se prend à halluciner à mesure que son enquête progresse… de même que ses doutes sur la compagnie Ferat et leur véhicule. Le film est sur la lame du rasoir entre surnaturel et réalisme, jusqu’au final qui ne lève pas totalement le voile. La critique politique peut elle aussi être vue de deux manières. L’idée que Le Vampire de Ferat soit inspiré des voitures occidentales paraît montrer les dangers de l’influence extérieure sur le monde communiste. Reste que la théorie du complot, l’idée que les masses populaires sont le jouet de pouvoirs supérieurs qui manipulent l’opinion, tout cela renvoie dans le même temps à la façon dont les intellectuels de l’époque conçoivent la situation du pays. Le scénariste comme le réalisateur mentionnent dans les bonus du bluray l’intervention du Pacte de Varsovie en 1968, qui voit les tentatives de libérations du gouvernement d’Alexander Dubček s’effriter sous une reprise en main communiste.

Basé sur un texte qui tient davantage de la science-fiction, Le Vampire de Ferat se pare d’une timide ambiance horrifique sous la caméra de Juraj Herz. Ce dernier met à ce titre en cause la production — et l’ombre du parti — qui lui demande des coupes sur le projet initial. À commencer par la dimension biomécanique, qui devait être beaucoup plus présente à l’écran, et matérialisée par nul autre que Jan Švankmajer.

L’ombre du vampire plane sur l’auto centrale du film. Quand Louisa est extirpée la première fois de celle-ci, elle est presque exsangue, et son pied a été mâché. On retrouve cette idée lorsque Mima prend le volant : à chaque fois qu’elle s’extrait de ce dernier, elle paraît vidée de toute énergie, et se met à boiter. Les rêves du Dr Marek l’amènent à envisager le véhicule comme vivant, manquant de l’ingérer au moment où il traverse de sa main la carrosserie-peau de la voiture.

Le Vampire de Ferat est un film imparfait, mais qui n’en contient pas moins de nombreuses idées intéressantes. Le mélange entre la dimension surnaturelle et réaliste, l’ambiance gothique qui se heurte à la société bureaucratique, et l’antagonisme entre les blocs soviétiques et occidentaux, avec la voiture au centre. Si le texte de Nesvadba paraît davantage se focaliser sur l’obsession pour l’automobile et ses dangers, le film y ajoute d’autres idées et éléments, ancrant le projet dans le contexte de la Tchécoslovaquie communiste.